Les Règles du savoir-vivre dans la société moderne

Les Règles du savoir-vivre sont un monologue dont le personnage est une dame qui décrit, édicte et commente les règles à suivre pour affronter sereinement et efficacement les grands moments de l’existence.

Ce spectacle a été créé en juin 2008 à l’École Normale Supérieure et joué une vingtaine de fois à l’ENS et dans des festivals étudiants, devant environ 2000 spectateurs.

Il a remporté le Grand Prix du Jury, présidé par Pierre Santini, au festival inter-universitaire « Lever de Rideau » de Cabourg en 2009, et une mention spéciale lui a été attribuée par le jury du festival « Rideau Rouge », présidé par Armelle Héliot, organisé par le bureau des arts de Sciences Po, à Paris en 2009.

Note d'intention par François Thomas

Le texte de Jean-Luc Lagarce Les Règles du savoir-vivre dans la société moderne est un objet théâtral difficilement identifiable. Il n’y a ni action, ni lieu ni temps définis, et le personnage luimême est indéfini. Il s’agit simplement d’une dame, « La Dame », exposant les règles à suivre en toutes circonstances, de la naissance à la mort, pour savoir comment réagir et répondre avec efficacité aux difficultés inhérentes à l’existence.

Le point de départ de notre travail a été de respecter cette situation extrêmement simple d’une dame s’adressant à un public, transformant les spectateurs réels en auditeurs d’une leçon de savoir-vivre. Seuls cette adresse au public et ce lien avec les spectateurs permettent au texte de fonctionner : dès que l’on insert un prétexte imaginaire, une situation dramatique, et que l’on rompt cette relation directe, ici et maintenant, avec le public, le texte ne porte et ne parle plus. Le second axe de notre travail a été de retrouver le texte source dont Lagarce s’est inspiré, à savoir le manuel de la Baronne Staffe Usages du monde. Lagarce n’a fait qu’insérer quelques mots ou formules dans le texte original, changeant du tout au tout l’esprit de ce qui est raconté, et faisant apparaître ce qui n’est qu’en puissance dans le texte original : un regard ironique et cynique sur le monde et l’existence. Les conventions sociales, l’amour, la fidélité, l’amitié, la religion se trouvent ici intégralement désacralisées, réduits à des transactions financières et des négociations. Derrière l’éclat des grandes cérémonies (baptême, fiançailles, mariage, noces d’argent, etc.) règnent l’égoïsme, la solitude et l’abandon.

Ce qui a particulièrement nourri notre travail sur le personnage du spectacle est l’histoire même de cette Baronne Staffe, Blanche Soyer de son vrai nom, modeste célibataire élevée par ses tantes, cloîtrée dans son pavillon de Savigny-sur- Orge.

A travers les propos tenus par la Dame lors de sa « conférence », se dessine progressivement l’histoire de celle-ci. Sans jamais rien imposer, nous avons voulu faire apparaître quelques éléments de la biographie de cette étrange personne qui décrit et invente toutes ces règles. Elle vit dans le fantasme, se projetant dans un monde à la fois réel et imaginaire, vivant par procuration ce qu’elle raconte. Ainsi laissons-nous poindre progressivement, et toujours fugitivement, les fragilités de cette dame, au départ sûre d’elle et péremptoire, mais qui peut-être, sans doute, ne connaît ni le monde, ni les hommes, ni l’amour. Il était toutefois important de rester dans la suggestion afin de laisser libre l’imagination du spectateur, conduit à deviner ce que peut bien être la vie de cette dame qui maîtrise si bien les règles et les difficultés de l’existence.

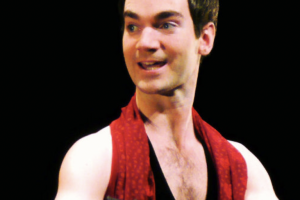

Faire jouer ce rôle par un homme contribue encore à introduire de l’ambiguïté dans le personnage. Sur scène, on ne voit ni tout à fait une femme, ni un homme travesti en femme, mais un être étrange, qui se situe d’emblée dans une forme de transgression des genres, alors même qu’il ne parle que de règles et de normes.

Enfin, nous avons voulu faire entendre tout l’humour, les réflexions aux deuxième et troisième degrés, l’ironie, la cruauté que contiennent les propos de notre Dame. Derrière chaque détour de phrase sont dissimulées de véritables bombes que la Dame livre à son public, l’air de rien. Dire des choses épouvantables avec sourire, légèreté, jubilation, avec le plaisir d’être là et de partager ce moment avec le public, telles semblent être la motivation et la satisfaction de ce personnage. Car si le rire domine, c’est bien, ultimement, un texte ravageur et terrible qui nous est donné à entendre.

Dispositif scénique

Visuellement, le spectacle se caractérise par sa simplicité. Il peut être joué sur un petit espace (minimum 4m x 3m). Les seuls éléments de décor, fournis par la compagnie, sont un fauteuil et une plante, choisie pour le contraste chromatique que crée son vert avec le rouge de l’étole de la Dame et le noir de la robe et du fond de scène. L’idée est de suggérer comme en filigrane que la Dame est peut-être chez elle, dans son salon, dans son jardin intime, et donc de créer un trouble sur le lieu même de la représentation, entre l’ancrage direct, au présent, dans le théâtre qui devient salle de conférence, et l’évocation d’un intérieur dans lequel ce personnage évolue, écrit et parle, seule parmi ses livres et ses fantasmes.

La qualité de l’éclairage va aussi dans le sens de cette ambivalence, avec le resserrement progressif du plein feu, initialement rayonnant, sur le visage du comédien. Techniquement cela nécessite donc un éclairage homogène sur tout le plateau et deux projecteurs permettant de créer cet effet de poursuite. La salle sera légèrement éclairée pendant tout le début du spectacle.

Enfin, à plusieurs reprises interviennent des Valses de Chopin, comme des ponctuations qui viennent assurer une respiration et ouvrir un imaginaire : leurs lignes mélodiques nous ont semblé faire écho à une musicalité possible des phrases de Lagarce, mais aussi évoquer la rêverie à la fois lumineuse et triste du personnage, une fragilité cristalline.

François Thomas

La Dame

La Dame. Elle est là. Elle n’est pas entrée. Ne sortira pas. Ne bouge pas non plus. Parle. Édicte. Énonce. Reprend. Se reprend. Avance ainsi, par la bouche. Seule indication physique : elle rit. Gorge déployée, la bouche au centre, Beckett tout proche. Elle lance les mots, les regarde voyager, se glisse à leur suite, s’y perd parfois. Telle une araignée tissant sa toile et s’enfermant elle-même au centre de sa construction. Se construisant dans cet enfermement. Les lèvres et les mains travaillent, souffrent et jubilent. De ses mots, elle se fait une toile : son cinéma à elle, son déguisement aussi. Tissage de mots, de formules, littéralement de petites formes, de petites beautés : dragées, guirlandes parfumées des fleurs de l’oranger, gants de soie ou de peau.

D’elle, que saurons-nous ? Ses seules affirmations personnelles : je ris, je ne sais pas, suis là pour ça. « Je » vide, et même absent semble-t-il. Jeu qui tourne à vide. Qui dit un vide. Les mots sont tissés en un réseau brillant, séduisant, où tout n’est que surface (plan de table ou costume du soir), mais dangereux et fragile. Car les mots résonnent, les souvenirs et les fantasmes affluent, les silences exposent. Car dire les autres (fiancée, mariée, père de famille), c’est se dire autre. Dire sa solitude, la garce, que le diable l’emporte. Seule au milieu de ses fantasmes. Seule face à ceux qui l’écoutent.

Ne tient que de ce qu’elle parle. Ne parle que de ce qu’on l’écoute. Alors sourire toujours. Séduire désespérément. « Chuchoter des histoires drôles et de temps à autre, pour se maintenir en forme, pousser quelques hurlements salutaires… »

Jeu d’écriture encore : Jean-Luc Lagarce, qui se sait condamné par la maladie, recopiant peu avant sa mort, le manuel de savoir-vivre de Blanche Soyer, qui signe Baronne Staffe. L’homme malade prend les mots de la jeune fille, la jeune fille se rêve femme du monde. Dire donc le dérisoire tragique de ce monde-là. Clown.

Martin Juvanon du Vachat

Critiques

Publik Artpar Amaury Jacquet

Publik Artpar Amaury JacquetSon rythme donne toute son ampleur à la dérision

Sur la scène, la baronne – ni tout à fait la même, ni tout à fait une autre – prend les traits de Martin Juvanon du Vachat où d’emblée la transgression du genre participe sournoisement à la charge caustique contre les conventions sociales et leurs fausses apparences.

Froggy's delightpar Philippe Person

Froggy's delightpar Philippe PersonUn arbitre des élégances

Assis sur sa chaise, Martin Juvanon du Vachat attend que le public s'installe. Ce jeune barbu souriant est très élégant dans sa robe du soir noire rehaussée d'une belle étole rouge.

Webtheatrepar Dominique Darzacq

Webtheatrepar Dominique DarzacqLa vie Mode d’emploi

« Travail sur le savoir vivre de la baronne Staffe » note sobrement Jean-Luc Lagarce dans son journal à la date du 19 août 1989.

Archives des représentations

-

Les Déchargeurs / le pôle diffusion

|

Paris

07 juin 2014 > 28 févr. 2015

-

Le Théâtre d'Aix

|

Aix-en-Provence

29 nov. > 30 nov. 2014

-

Théâtre de l'Ephémère

|

Le Mans

14 mai > 15 mai 2014

-

Théâtre Francine Vasse

|

Nantes

12 déc. > 13 déc. 2013

-

La Halle aux Grains

|

Blois

21 nov. > 29 nov. 2013

-

Le Grenier à Sel

|

Avignon

07 juil. > 27 juil. 2013

-

Théâtre de l'Ecole Normale Supérieure

|

Paris

24 janv. > 28 janv. 2013

-

Théâtre Christian Liger

|

Nîmes

18 oct. 2014

-

Espace Culturel de Villefranche-de-Rouergue

|

Villefranche-de-Rouergue

12 sept. 2014

-

Le Carré

|

Château-Gontier

19 mars 2015

-

Le Mouffetard - Théâtre des arts de la marionnette

|

Paris

20 févr. 2012

-

Les 3T

|

Châtellerault

18 oct. 2014

-

Auditorium de Lure

|

Lure

16 sept. 2014

-

Points communs

|

Cergy-Pontoise

08 avr. 2016

-

Compagnie Ici comme Ailleurs

|

Angers

16 févr. 2012