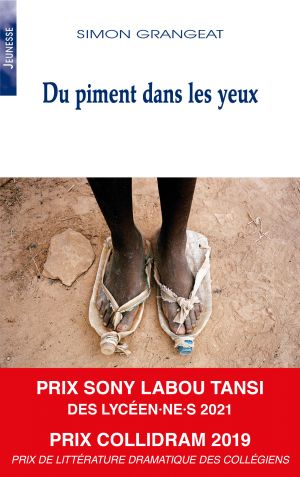

Du piment dans les yeux

Mohamed, Inaya, 19 autres personnages et un choeur nous content le périple de deux jeunes adolescents poussés par leurs rêves et leur ardeur de vivre.

Hier encore, Mohamed Victory avait 15 ans et manifestait fièrement sa réussite scolaire et sa volonté à prendre sa vie en main. Inaya, elle, pleurait la mort de son père.

Puis, leur audace dépasse toutes les bornes : c’est sur la terre africaine même que l’immigré burkinabéen Côte d’Ivoire part tenter sa chance à Abidjan. La fille, elle, qui a dû fuir son village nigérian, part seule sur la route en direction de Kano trouver un espoir de vie chez la cousine de son père.La rencontre entre Mohamed et Inaya aura lieu au Niger.

Aujourd’hui, presque deux ans après leur départ de Niamey, à Tanger ils prennent un convoi pour l’Espagne. Un « ramez-ramez » pour dépasser les eaux marocaines. Les secours les mèneront jusqu’en Europe et « c’est presque le début de leurs ennuis. »Piment vert, jaune, orange, rouge, brun, pêche ou violet qui montent tout à coup aux narines, les odeurs

et les épices qui piquent les yeux… les yeux, qui sont complètement rouges.

Note d’intention

Après un triptyque sur Visniec

Nous venons de terminer notre triptyque autour de Visniec « Les chevaux à la fenêtre », « Hogre » et

enfin « Migraaaants ». Tout en finalisant cette trilogie nous en entamions une autre...

En effet, Hogre finissait sur cette image suggestive de petites silhouettes de bois chargée dans une « embarcation musicale ». Cette image ouvrait un nouveau projet artistique en trois volets axé sur le « phénomène migratoire ». Migraaants, à la fois dernier et premier volet, une charnière autrement dit, nous a plongé dans le périple même des migrants au départ des côtes. Avec « Du piment dans les yeux » nous revenons sur la cause de leur départ. Dans « Hogre » nous avions poussé très loin l’expérimentation plastique d’un texte dramatique. Avec « Migraaaants », nous avons axés notre travail sur l’acteur-critique, témoin actif face à un texte substantiel. « Du piment dans les yeux » est, pour nous, la réunion de ces deux recherches.

Un autre regard sur l’actualité

Au travers de la pièce de Simon Grangeat, écrite d’après le témoignage de Mohamed Zampou, nous plongeons – ou replongeons - dans le : « pourquoi ces gens quittent leur pays ? »

Par la mise en scène de ce texte, c’est une réponse parmi des milliers que nous montrons.

L’Afrique nous est apparue non plus comme un évènement lointain mais comme une réalité de vies brisées arrivant sur nos côtes.

Ce que nous avons constaté avec la création « Migraaaants », c’est l’émotion du public, et notamment des jeunes lycéens et collégiens de 3ème, touchés, frappés par ces destins de vies mêmes lointaines.

Ainsi que la différence de perception de la migration entre l’avant et l’après spectacle. Les témoignages et les informations réelles devenues matière d’une pièce de théâtre ont participé à la levée d’un nouveau regard sur cette actualité.

La scénographie

Ce qui nous importe aussi c’est de mêler cette « matière texte » au travail plastique. De même que le choix d’un texte traitant de l’actualité et aussi dense que « Du piment dans les yeux » est primordial, la représentation graphique de celui-ci participe tout autant à la qualité du projet.

La représentation graphique est fondatrice, elle permet d’aborder les enjeux contemporains des champs d’expression écrits, oraux et visuels.

Complexe et actuel, le questionnement sur la cohabitation du voir, lire et dire est au moins aussi important pour nous que de traiter de sujets politiques et sociaux. Ce travail vise par-delà des raisons culturelles, historiques ou générationnelles, à nouer l’ensemble des liens qui existent entre visuel et « textualité ».

Le texte fait retour dans l’image

Le texte au théâtre peut souvent être entendu comme un attribut du traitement plastique ou à l’inverse comme unique attribut de la représentation procédant ainsi de l’intimidation voire même du rejet. A contrario, l’utilisation trop abondante du traitement graphique peut placer le texte au second plan et-ou le rendre inaudible. Nous avons donc jonglé avec ces deux matières. Nous nous sommes approchés du travail de la bande dessinée et du roman graphique. Tout en nous inspirant d’artistes comme Ousmane Sow et Barthélémy Togo, pour les plus connus. En réalité, qu’il ait fonction d’enseignement ou de divertissement le théâtre est, là, dans la « civilisation de l’image », un texte visuel. Notre volonté est que ce travail permette à chacun de mieux voir les histoires singulières que l’Europe rencontre aujourd’hui. Et qu’il nous permette aussi de porter un regard renouvelé sur ce qui augure de ce que seront les prochaines migrations climatiques.

Sur scène

Aux premiers mots, on entre dans le conte.

Les cinq choreutes nous entraînent dans l’histoire de Mohamed et Inaya comme un jeu d’enfant où l’on « joue à » . Ce chœur, ainsi que le texte et la lumière, nous guident d’un monde à l’autre : à jardin celui de Mohamed, à cour celui d’Inaya.

A l’issue de chacun des 17 premiers tableaux, des personnages-marionnettes demeurent sur scène semblables à l’écho d’un souvenir. Ou peut-être n’est-ce que la représentation de la rapidité avec laquelle ces deux jeunes adolescents vont devoir abandonner leur enfance au profit de la violence du monde.

Au lointain, un pèle mêle d’écrans fonctionnels et obsolètes, clin d’œil aux images idylliques que nous renvoyons à l’Afrique. Afrique, décharge de nos continents. Afrique si vaste, dans laquelle vont se battre Inaya et Mohamed.

Au fur et à mesure de cette « première partie » haletante, les choreutes dessinent insensiblement une autre distribution. Alors qu’ils sont en pleine migration, les deux personnages de Mohamed et Inaya se fixent. A partir du 18ème tableau, celui de la rencontre, l’espace change, se vide, se remplit de nouveau. Le chœur va et vient, bringuebalé entre faire profil bas devant la détermination des deux adolescents, prendre de la distance ou prendre parti. Le voilà dans une place plus instable au milieu de ce nouveau duo. Une place qui bouge aussi, qui migre... Enfin, pendant l’ultime traversée en « ramez-ramez » le chœur se recompose. Les cinq choreutes scandent les derniers mots comme un épilogue ou comme une parole de survivants...

Il y a ce que les personnages disent et ce que les personnages voient…

Emmanuel Brouallier a imaginé des « marionnettes » en fonction de ce que pourraient percevoir Mohamed et Inaya des personnages qu’ils côtoient, croisent, rencontrent.

Mohamed provoquant le destin avec la force de l’adolescence, voit ses parents usés par le travail et leurs conditions de vie . Il est, lui, si grand, si fort et plein de vie qu’il les perçoit alors comme des personnages plus petits que lui. Quant à Inaya, encore si fragile jeune fille, elle a une vision démesurée de ses bourreaux.

Ce jeu d’échelle sur la taille des personnages tend aussi à traduire l’échelle de rapport (souvent rapport de force) entre les deux jeunes adolescents et les autres.

Durant les 17 premiers tableaux, on suit conjointement la route de Mohamed et celle d’ Inaya. Côte d’Ivoire, Nigeria, Burkina Faso, Niger, presque un an de rencontres multiples. Il y a des miliciens, des oncles, des chauffeurs, des filles, des femmes, des hommes et des gardes. Dans la seconde partie du périple, après leur rencontre, c’est en Algérie, au Maroc, à Melilla (enclave espagnole dans le territoire marocain), que l’on croise rabatteurs, boucher, douanier, chef de ghetto, prési, aide de camp.

Tous ces personnages , seize en réalité, trouvent leurs formes et leurs tailles dans des sensations. Ils sont des marionnettes, des masques, des costumes, des ombres. Des présences sculpturales, des figures, des « grotesques ». Ils sont, en fait, des impressions.

Au milieu de cette multitude de rencontres, le seul personnage que l’on découvre dans toute son humanité, sans « déformation », est celui de Fatoumata. Cette femme, interprétée par Maud Terrillon, qui se sacrifie pour sauver la jeune Inaya du cloaque dans lequel elles sont retenues prisonnières.

Durant 1h 20 le texte se mêle à un univers sonore concocté par Didier Pourrat et sonorisé par Frédérick Stephan. Des matériaux de récupération assemblés, coupés, modifiés deviennent des instruments de musique éphémères. Des micros, des capteurs traitent les sons en direct, les amplifient, les transforment.

Une musique imaginée comme une litanie, une partition basée sur la répétition comme la majorité des musiques traditionnelles, une “ transe ambiantique“ : un socle pour le texte.

Archives des représentations

-

Chok Théâtre

|

Saint-Etienne

29 sept. > 01 oct. 2021

-

Espace Culturel La Buire

|

L'Horme

23 sept. > 24 sept. 2021

-

Théâtre des Pénitents

|

Montbrison

08 mars 2022