Les Damnés

« De passage à Rome la semaine dernière, je suis allé voir votre Caduta degli dei et, encore que je suive très mal votre langue, j’ai été très impressionné par la force, la carrure, l’insolence de l’œuvre. […] Les passions mêlées, tous ces corps, ce mélange de choses de l’histoire contemporaine, de l’argent, de la propriété, de la solitude, de la politique, de l’ambition, m’ont rappelé quelques-unes des grandes œuvres que j’ai lues et, parfois, travaillées. Je n’ai que plus apprécié l’originalité de votre film. » Dans ces mots adressés à Visconti en 1969, Jean Vilar pointe déjà l’universalité du propos des Damnés, ce lien avec les « grandes œuvres », ces damnés des origines, de la famille des Atrides, de Thyeste ou de Médée. Visconti disait s’être inspiré de Shakespeare et, notamment, de Macbeth ; Ivo van Hove nous ramène, lui, aux tragédies antiques.

Pour sa première mise en scène avec la Troupe en 2016, le metteur en scène revisite cette chronique au scalpel d’une famille d’industriels pendant la prise de pouvoir des nazis en 1933 en Allemagne. Il y voit une « célébration du Mal » où débauche idéologique et perversions familiales s’entremêlent.

Rencontre

En l’espace de quelques années, vous avez monté quatre scénarios de Visconti : Rocco et ses frères, Ludwig, Les Amants diaboliques et aujourd’hui Les Damnés. D’où vous vient cette passion pour ce réalisateur ?

Ivo van Hove. J’ai vu tous les films de Visconti quand j’avais autour de 20 ans, à commencer par Mort à Venise en 1976 ou 1977. Ce ne sont pas des films destinés à « plaire » au public, mais ils suscitent du désir et abordent des thèmes brûlants. Quand j’ai relu le scénario des Damnés (je n’ai pas revu le film, car il est capital pour moi que le spectacle ne soit pas une adaptation du film), plusieurs sujets m’ont fortement intéressé. Il y a d’abord, bien sûr, l’alliance entre le monde économico-financier de l’industrie sidérurgique et le monde politique représenté par l’idéologie nazie, persuadée que l’utopie dont elle est porteuse triomphera partout. Ce qui m’intéresse aussi dans Les Damnés, c’est la trame de la tragédie au sein de cette famille riche, puissante, mais sans chaleur : la mère ne s’occupe pas de son fils et cherche à imposer son amant à la tête de son empire, les frères s’entre-déchirent, le nœud de vipères s’envenime de scène en scène, et la confiance totale que l’on devrait avoir envers son père, sa mère ou son grand-père est impossible parce que la seule chose qui compte, c’est la puissance et le pouvoir. Troisième point, peut-être le plus important pour moi : les deux jeunes gens, Martin (Christophe Montenez) et son cousin Günther (Clément Hervieu-Léger), sont au départ parfaitement apolitiques, mais finissent par devenir nazis pour des raisons strictement individuelles : ils ont l’un et l’autre développé un tel sentiment de haine ‒ Martin envers sa mère (Elsa Lepoivre) et Günther envers l’assassin de son père (Denis Podalydès) ‒ qu’ils en viennent à se transformer en tueurs. Comment ne pas penser à ces hommes, tous jeunes, qui aujourd’hui commettent des massacres dans des discothèques américaines ou des salles de concert parisiennes, parce qu’ils sont non pas inspirés mais instrumentalisés par une idéologie ? Le scénario insiste bien sur le renversement des valeurs chez les deux cousins. Au début, Martin est manipulé ; à la fin, c’est lui qui manipule. Ce processus est d’autant plus flagrant qu’il est d’abord un jeune homme « sans qualités ». Il est privé de centre, il n’apprend rien. Or, dans la vie ‒ c’est mon opinion ‒, on a tout à apprendre, y compris l’amour. Au départ, on ne sait rien. Quand on n’a pas été éduqué dans l’amour, on ne peut pas faire l’amour. Ce n’est pas quelque chose d’inné. Les parents, l’éducation, les hommes et les femmes qu’on rencontre dans sa vie sont essentiels dans ce processus. Il faut apprendre à vivre... Le drame de Martin, c’est de ne rien apprendre. Scène après scène, on constate l’ampleur de ce manque. Fondamentalement, même s’il est pervers, il n’est pas mauvais et n’a pas de mauvaises intentions. On pourrait même se dire qu’il est « innocent ». C’est l’anti-Aschenbach. Aschenbach (Éric Génovèse), lui, a un but, et scène après scène, il s’en rapproche.

Quel était le défi spatial et quels ont été les grands partis pris scénographiques ?

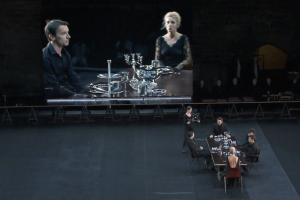

Jan Versweyveld. Pour montrer ce rituel du Mal, j’ai créé un espace qui relève de l’installation, en relation avec d’autres espaces pensés pour accueillir des rituels. Comme une cour ou un parlement, une église… Tous les objets ont une fonction très précise, très déterminée : les lits pour les rituels d’inceste, les tables équipées de miroirs pour les rituels de transformation, les cercueils pour les rituels de mort, le praticable d’où les acteurs peuvent voir les autres acteurs accomplir ces rituels. C’est une installation très libre. Pour les matériaux et les couleurs, j’ai tout simplement été inspiré par la sidérurgie. L’immense sol orange évoque le feu.

Venons-en à l’utilisation de la caméra. L’impression qui en ressort est celle d’une superposition de l’intimité, d’une sorte d’authenticité des personnages sur le déroulement implacable de l’Histoire qui broie les individus. Ce contraste-là vous importe-t-il dans votre travail avec les acteurs ?

I. v. H. Oui, absolument… Ce que j’aime chez les acteurs, c’est qu’ils soient toujours vrais sur scène ; qu’ils soient « là », qu’ils ne « jouent » pas.

J. V. L’écran vidéo est un écran LED. On peut donc y projeter des images dans toutes les ambiances lumineuses. Elles fonctionnent comme une loupe. On peut s’approcher extrêmement près.

Vous projetez aussi des images d’archives alors qu’en général vous avez tendance à gommer les références historiques.Comment passez-vous de cet ancrage à une dimension plus abstraite ?

I. v. H. Nous utilisons des images historiques « mythiques » pour trois moments très précis qui figurent dans le scénario : l’incen- die du Reichstag, les autodafés, Dachau. Je dis « mythiques » parce que l’incendie de livres, ou d’un parlement, c’est quelque chose qui dépasse la réalité anecdotique de l’histoire. C’est ce que je souhaite faire comprendre en ayant recours à ces images. Montrer le seul fait historique ne m’intéresse pas.

Tal Yarden, comment avez-vous contribué à la vidéo pour ce spectacle ?

Tal Yarden. Après les discussions que j’ai eues avec Ivo et Jan, ce qui m’a paru particulièrement intéressant, c’était le contraste entre les moments très intimes, que captent sur le plateau les caméras en mouvement constant, et l’appareil bureaucratique de l’État, qui est pour moi figuré par le revêtement orange au sol sur lequel nous avons décidé de filmer en plongée les passages mettant en scène de grands groupes comme celui des SA passant un après-midi de liberté au bord d’un lac. À ces images peuvent être superposées les premières, tournées en live, qui montrent les tensions entre les personnages, qui représentent les fonctionnements et les dysfonctionnements de la famille. Cette superposition permet à la fois de renforcer le contraste et de montrer l’arrière-plan très organisé de cet univers entièrement gouverné par une volonté politique.

La musique contribue-t-elle aussi à rappeler ce contexte avec les chants, et en même temps à s’en extraire par la conception d’un paysage sonore atmosphérique et le recours à des leitmotive wagnériens arrangés, à des chorals de Bach ou à du metal ?

Eric Sleichim. Toute la musique utilisée dans le spectacle est originale ou fait référence à une autre musique. Pour accompagner les rituels, j’ai eu recours à Schütz, à Buxtehude ou à Bach, les trois grands maîtres, sur cent ans, du baroque allemand. Schütz a vécu pendant la guerre de Trente Ans qui est, avant la Seconde Guerre mondiale, la période la plus meurtrière qu’ait connue l’Occident. La référence est donc très claire. J’ai aussi voulu évoquer, dans le contexte historique du scénario, le positionnement parfois très ambigu de certains artistes allemands par rapport au régime nazi, notamment celui de Richard Strauss à qui je fais une brève allusion dans le solo de Günther à la clarinette basse au premier acte… En règle générale, pour le théâtre je n’écris pas de musique qui serait enregistrée et diffusée pendant les représentations. À part pour Ivo van Hove.

Vous faites aussi appel au groupe de metal allemand Rammstein, pourquoi ?

E. S. J’aime casser les ambiances. Rammstein, dans le paysage du rock allemand, est un groupe assez moderne, et sa musique a, je trouve, des accents « fascistoïdes » : non pas dans ses idées, mais dans son expression. Elle fonctionne très bien dans les moments de cassure, les moments pivots dont ce spectacle a besoin.

T. Y. C’est une musique qui exprime bien l’industrialisation ‒ elle est d’ailleurs définie comme du « metal industriel ». On retrouve dans cette musique la volonté de créer de nouveaux moyens de destruction massive.

Compte tenu du contexte historique et de l’histoire du fascisme, Les Damnés racontent-ils un destin européen ?

I. v. H. Non. C’est ce que l’on croit en Amérique, mais le populisme d’extrême droite existe dans le monde entier en proportions croissantes. Les Damnés mettent en scène une élite, qui écoute du Beethoven et du Schubert, qui aime la beauté, l’art, mais qui ignore tout de ce que vit le peuple et, surtout, qui ne voit pas que la société change. C’est exactement ce qui se passe aujourd’hui. Le monde change radicalement.

Mais à la fin, il n’y a plus d’amour. Vous avez dit que votre souhait, c’était de montrer au spectateur, avec ce spectacle-là, un monde dans lequel on n’a vraiment pas envie de vivre...

I. v. H. La fin est absolument terrible. Mais c’est comme quand on se rend au musée Reina SofÍa à Madrid pour voir Guernica de Picasso. Dans Guernica, il n’y a pas la moindre trace de joie. Il n’y a que la guerre. Mais il vaut mieux affronter cela dans un contexte artistique que dans la vraie vie... et s’accrocher à l’idée que l’amour et l’humanisme, comme chez Herbert, ne peuvent, en dépit de tout, jamais disparaître complètement.

« Le spectacle monstre », « l’onde de choc » : autant de qualificatifs utilisés à propos des Damnés lors de la création à Avignon. Comme réagissez-vous à l’accueil du public et de la presse ?

I. v. H. C’était profondément bouleversant de se trouver au milieu de deux mille spectateurs absolument silencieux, concentrés pendant deux heures dix sans interruption ! Et, chaque soir, à la fin, de ne pas entendre d’applaudissements immédiats, comme si nous étions collectivement en état de choc avant de recevoir des ovations très, très longues. J’avais le sentiment que le spectacle portait une urgence inévitable. Cela m’a beaucoup ému.

Propos recueillis par Frédéric Maurin, auteur et enseignant en études théâtrales, et Laurent Muhleisen, conseiller littéraire de la Comédie-Française, pendant les répétitions en juin 2016

Archives des représentations

-

Stadsschouwburg Antwerpen

|

Antwerpen

18 sept. > 21 sept. 2019

-

Barbican International Theatre

|

Londres

19 juin > 25 juin 2019

-

Comédie-Française

|

Paris

24 sept. > 27 mars 2019

-

Park Avenue Armory

|

New York

17 juil. > 28 juil. 2018

-

Festival d'Avignon

|

Avignon

06 juil. > 16 juil. 2016